在生命科學、半導體檢測、納米材料等領域,傳統光學顯微鏡的“衍射極限”長期制約微觀探索的邊界。超分辨光學顯微鏡通過突破這一物理限制,正掀起一場成像技術革命。本文深度解析中國超分辨顯微鏡行業的現狀、挑戰與未來機遇。

一、市場規模:千億賽道上的“國產替代”浪潮

全球格局:預計2025年全球超分辨顯微鏡市場達25億美元,年復合增長率(CAGR)超18%;

中國市場:受益于科研投入增加與產業升級,國內市場規模增速超25%,國產化率從2018年的12%躍升至2024年的35%;

核心驅動力:

政策端:國家重大科技基礎設施、重點實驗室建設專項支持;

需求端:生物醫藥(如基因編輯)、半導體(如EUV光刻膠研發)等領域爆發;

資本端:近3年行業融資額超50億元,科創板助推技術型企業上市。

二、技術圖譜:四大技術路線“百花齊放”

受激發射損耗(STED):

代表企業:中科院蘇州醫工所、上海光機所;

突破:實現活體細胞10nm分辨率成像,助力神經突觸研究;

結構光照明(SIM):

商業化進展:廣州明美光電推出多模態SIM系統,成本較進口設備降低40%;

隨機光學重建(STORM):

生物應用:北京大學團隊利用STORM解析新冠病毒刺突蛋白分布;

人工智能增強成像:

創新方向:清華-騰訊聯合實驗室開發AI超分辨算法,提升成像速度10倍以上。

三、產業鏈生態:從“單點突破”到“全鏈條崛起”

上游關鍵元件:

探測器:濱松光子(日本)、銳科激光(國產)提供高靈敏度光電倍增管;

光源:長春新產業光電的405nm激光器打破國外壟斷;

中游整機制造:

頭部企業:永新光學、麥克奧迪聚焦G端科研市場;

新興勢力:深圳中科先進院的便攜式超分辨設備填補臨床空白;

下游應用場景:

生命科學:藥物靶點篩選、細胞器動態追蹤;

工業檢測:OLED屏幕像素缺陷檢測、碳纖維復合材料微觀分析。

四、政策與資本:雙輪驅動下的“黃金十年”

政策紅利:

《“十四五”生物經濟發展規劃》明確支持G端成像設備研發;

醫療器械優先審批通道加速臨床轉化;

資本動向:

紅杉資本、高瓴創投布局底層技術;

科創板生物科技板塊涌現多家超分辨相關企業。

五、挑戰與機遇:從技術跟隨到生態**

現存挑戰:

技術成熟度:部分核心器件仍依賴進口;

標準缺失:缺少統一的性能測試評價體系;

未來機遇:

國產化替代:高校采購國產設備比例要求提升;

跨界融合:與AI、5G結合拓展遠程病理診斷等場景;

全球競爭:中國設備性價比優勢助力開拓東南亞、非洲市場。

六、趨勢展望:從“工具”到“平臺”的進化

多模態融合:超分辨+質譜聯用、超分辨+電生理整合;

智能化升級:一鍵式成像、AI輔助缺陷識別;

產業賦能:建立“設備-試劑-數據服務”閉環生態。

中國超分辨顯微鏡行業正經歷從“技術追趕”到“生態構建”的蛻變。隨著國產設備在分辨率、穩定性、易用性上的全面突破,一個千億級的G端成像市場正在加速形成。對于從業者而言,把握技術迭代窗口、深化產學研醫合作、探索跨界應用場景,將成為制勝關鍵。未來十年,中國或將從全球*大的顯微鏡市場,成長為全球超分辨技術的創新策源地。

微儀光電是一家集顯微鏡、顯微鏡自動化、顯微專用攝像系統、圖像分析系統的研發、生產及銷售為一體的國家J******、“專精特新”中小企業,先后通過國家“*******質量管理體系”認證、“ISO13485醫療器械質量管理體系”認證、“ISO14001環境管理體系”認證、“ISO45001職業健康安全管理體系”認證及醫療器械生產備案憑證;是“全國光學和光子學標準化技術委員會顯微鏡分技術委員會(SAC/TC103/SC2)”委員單位,并參與10項國家標準制修訂工作。

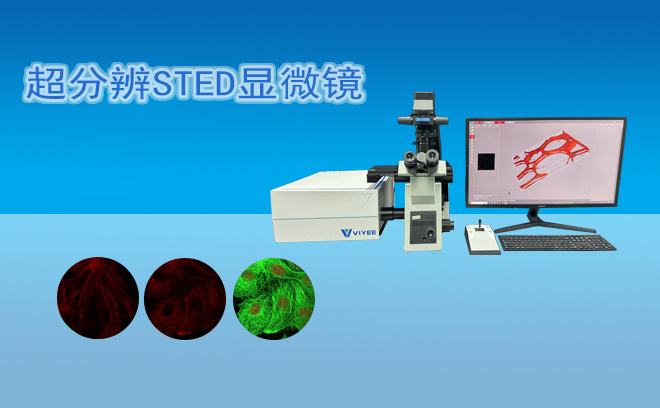

公司主營業務:超分辨STED顯微系統、VSPI顯微共聚焦系統、醫療顯微鏡、工業顯微鏡、生命科學顯微鏡、科研級顯微鏡、數字成像系統、顯微鏡自動化與圖像識別、3D超景深顯微鏡、VIFISH熒光原位雜交成像分析系統、GMP審計追蹤軟件、VIYEE清潔度自動分析檢測系統、光學模塊定制開發。